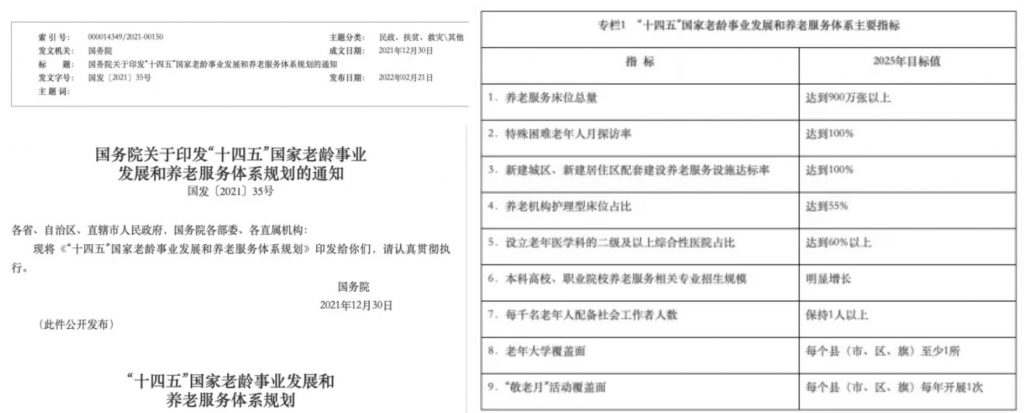

2月21日、中国国務院発『十四五国家高齢者事業発展・養老サービスシステム計画』が公布された。高齢化対処としての制度的枠組みの確立を図るものとして、社会全体が高齢化に向かう現状に対処する仕組みを構築し、高齢者の獲得感、幸福感、安全感を大幅に向上させることを目標としている。

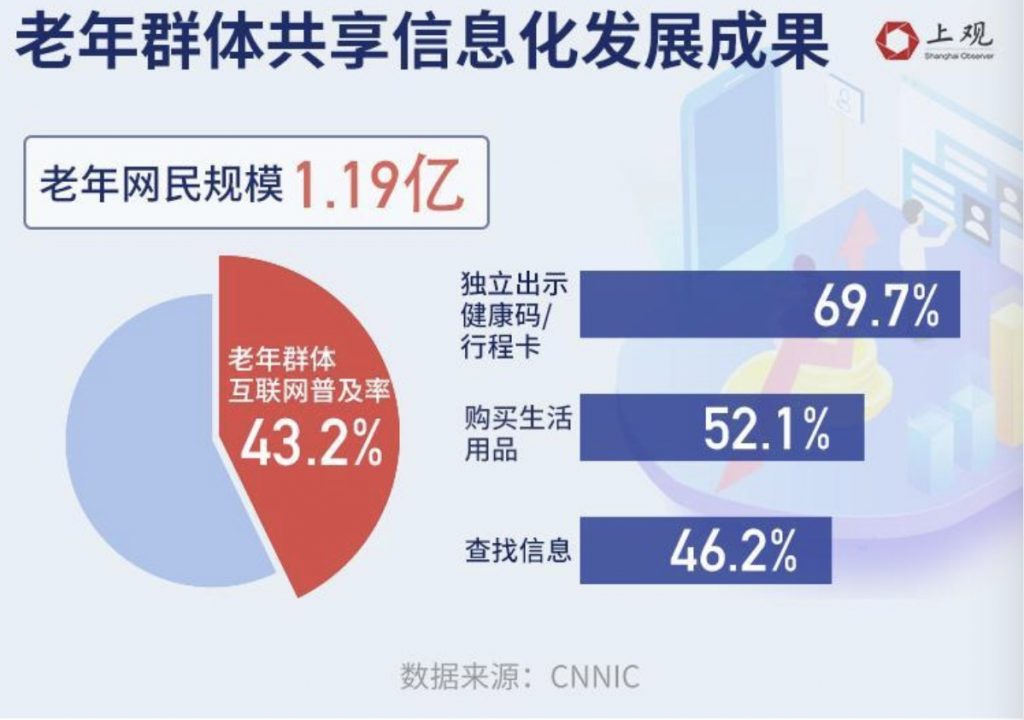

第14次五カ年計画(2021-2025年)期間中における具体的な制度づくりに関する規定や指標が注目されている中、39条中の第25条では、医療、社会保険、民政、金融、通信、郵便、出入国、生活費などの高頻度なサービスについて必要とされているオフライン手続きルートを設け、末端機関でも手続きできるようにするとし、「高齢者向けのスマート社会の構築」も言及されている。

高齢者向けのスマート社会の構築:

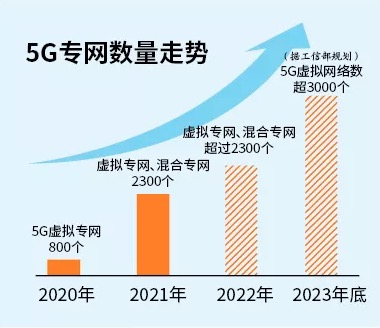

「高齢者のニーズに合わせた知能化サービスを推進する。全国一体化した政府サービスプラットホームに基づき、政府サービスの共有を進める。Online&Offline政府サービスの推進で高齢者の便宜を図る。インターネット・モバイルインターネットポータルサイトの高齢者向け改善を継続し、簡単リンク、画面内容の朗読、操作案内、音声補助などの機能を使いやすくなるなど、情報アクセシビリティを日常メンテナンスに取り組む。情報機器端末メーカとアプリケーションプロバイダー、養老機構間の連動を支持する。市場に基づいた高齢者向け知能技術改善標準を推進する。体験学習を通じて、高齢者の情報アクセスを促し、詐欺などの違法犯罪行為を厳しく取り締まる。『デジタルデバイド』について長期的に対処する。」

引用:

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/21/content_5674844.htm

http://j.people.com.cn/n3/2022/0222/c94474-9961408-3.html